La saga de Mother es lo más cercano a “videojuegos literarios”

Por Joaquín Guillén Márquez (@joaguimar)

[Breve nota: una versión de este texto se publicó en la revista Tierra Adentro en 2012. Reescribí parte de esta nota desde que Aureliano Carvajal me comentó sobre la posibilidad de escribir sobre EarthBound. Mi deuda con el videojuego es tanta que, además de la publicación de este texto en Atomix, preparé un texto totalmente nuevo sobre el tema. Mientras, comparto este ensayo con la intención de que sea leído por personas que no lo leyeron en su versión impresa en el 2012].

Culture is a forbidding word.

E.M. Forster

La memoria es traicionera, pero me atrevería a decir que mi primer acercamiento a la ficción fueron los videojuegos. La televisión llegó muy tarde, la literatura ni se diga y el cine era bastante ocasional. Fue por eso que tuve un NES con dos cartuchos, Duck Hunt y Mario Bros. La verdad es que nunca he estado tan enganchado a los videojuegos, primero porque la gente y las noticias se encargaban de recordarme lo vicioso que podía ser todo; segundo porque, pese a todo mi amor por los juegos, nunca he sido particularmente bueno. Pero me gustaba mucho más que vivir el día a día: siempre podía contar con una vida extra si fallaba en Mario. Los videojuegos tienen esa ventaja de apagar la consola, de no salvar el progreso, de pretender que nunca hubo un game over.

En las últimas décadas, los videojuegos han madurado mucho más que yo. La innovación, por ejemplo, que Nintendo trajo en la primera década del siglo XXI, todo alrededor de preguntarse qué es el control, parece irreal, tanto así que resultó en un movimiento arriesgado en cuanto a la economía de la empresa, pero el cambio pocas veces va más allá. Hay que considerar a los videojuegos como un importante producto artístico y cultural, como ya varios creadores y desarrolladores lo han hecho, a la par de la evidente visión de industria del entretenimiento. Hay algunos videojuegos que desarrollan y revisitan dilemas narrativos (por decir algunos, Braid y Cave Story), independientemente de las historias que cuentan (o no, como Tetris). Hay una importancia renovada hacia la recepción y la forma en que el mensaje se descifra, aunque es injusto: comprar un videojuego y jugarlo requiere más decisión que agarrar un libro y leerlo, quizá es por eso que la misma crítica de videojuegos sea más pobre que la cinematográfica o literaria. Requiere más dinero, tiempo y sagacidad.

Los videojuegos no cuentan “nuestra” historia, así como el jugador no tiene el derecho de hacer todo lo que quiera en el mundo virtual, un argumento que suele ser un lugar común de las discusiones gamers: tener el control, pensar que las decisiones que hacemos son porque tenemos libre albedrío sobre la tierra que exploramos. Todo parece conducirnos a la idea de que hay alguien atrás que nos controla y que nos dice los pasos a seguir. ¿Qué Dios detrás de Dios presiona los botones?

Existen algunos juegos que han probado ser valiosos a través de los años, como las entregas de The Legend of Zelda, destacada por una experiencia que recoge trozos artísticos y crea, así, un producto interactivo e intermedial, tan cinematográfico como literario y musical. Todavía es temprano para hablar de un canon del videojuego, sin mencionar que las fronteras que dividen a un juego narrativo de los otros géneros se están haciendo más borrosas (los juegos de deportes y peleas incorporan cada vez más elementos propios del juego de rol), pero son títulos como Ocarina of Time y Portal los que están acaparando el escenario. Los videojuegos son descendientes de la literatura más conservadora, el cine más experimental y los cómics más novedosos.

Destaco, particularmente, la saga Mother, de Shigesato Itoi. Mother, siguiendo el ejemplo de las grandes películas y series de culto, ha tenido una historia de amor y odio con el mundo. La primera entrega salió, aunque no de Japón, en 1989 para el Famicom con slogans proféticos “Guaranteed masterpiece” y “No crying until the ending”, mismos que heredó, al menos de manera espiritual, su secuela que sí vio la luz en América, EarthBound (SNES, 1995). Si Mother no alcanzó a ser la obra maestra garantizada que la publicidad prometía, EarthBound y Mother 3 (GBA, 2006, misma que, de nuevo, tampoco alcanzó a ver legalmente la luz fuera de Japón) mostraron ser más que eso. Las diferencias entre EarthBound y Mother 3 no son tantas, pero la esencia de cada uno los hace únicos. La inquietud principal de EarthBound es de cómo narrar a través de un control. En esa metareflexión, Itoi hace un videojuego sobre los videojuegos. La historia no desmerece y los personajes han trascendido el fracaso rotundo en América, pero en esos aspectos Mother 3 va mucho más allá, aunque sea una entrega mucho menos experimental. Mother 3 contiene la trama más sensible y conmovedora de los videojuegos hasta ahora, las influencias de Kobo Abe y Haruki Murakami (con quien Itoi escribió Yume de Aimashou), ya presentes en EarthBound, se unen a las de Agota Kristof y George Orwell. El slogan de Mother 3 es revelador: “Strange, funny and heart-trending”. La saga de Mother es lo más cercano a “videojuegos literarios”.

Destaco, particularmente, la saga Mother, de Shigesato Itoi. Mother, siguiendo el ejemplo de las grandes películas y series de culto, ha tenido una historia de amor y odio con el mundo. La primera entrega salió, aunque no de Japón, en 1989 para el Famicom con slogans proféticos “Guaranteed masterpiece” y “No crying until the ending”, mismos que heredó, al menos de manera espiritual, su secuela que sí vio la luz en América, EarthBound (SNES, 1995). Si Mother no alcanzó a ser la obra maestra garantizada que la publicidad prometía, EarthBound y Mother 3 (GBA, 2006, misma que, de nuevo, tampoco alcanzó a ver legalmente la luz fuera de Japón) mostraron ser más que eso. Las diferencias entre EarthBound y Mother 3 no son tantas, pero la esencia de cada uno los hace únicos. La inquietud principal de EarthBound es de cómo narrar a través de un control. En esa metareflexión, Itoi hace un videojuego sobre los videojuegos. La historia no desmerece y los personajes han trascendido el fracaso rotundo en América, pero en esos aspectos Mother 3 va mucho más allá, aunque sea una entrega mucho menos experimental. Mother 3 contiene la trama más sensible y conmovedora de los videojuegos hasta ahora, las influencias de Kobo Abe y Haruki Murakami (con quien Itoi escribió Yume de Aimashou), ya presentes en EarthBound, se unen a las de Agota Kristof y George Orwell. El slogan de Mother 3 es revelador: “Strange, funny and heart-trending”. La saga de Mother es lo más cercano a “videojuegos literarios”.

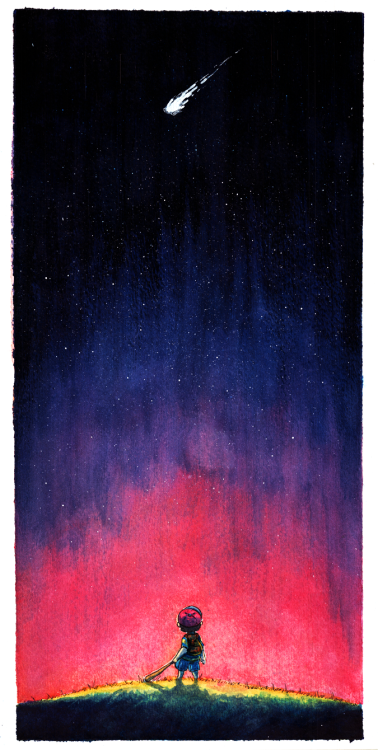

¿Algún juego se había preocupado por preguntarse a sí mismo qué era? Y, más importante, si ese fuera el caso, ¿cuál sería el resultado? Mario Bros., Zelda, Megaman, Chrono Trigger, Gears of Wars, Civilization o Portal, que son de lo mejor que el catálogo comercial puede ofrecer, no se cuestionan a sí mismos sobre la esencia pura del videojuego. EarthBound lo hace desde el principio: un diálogo en la esquina superior de la pantalla aparece, con alguien (¿un narrador?) que nos dice “El año es 199X”, poco después la música nos guía a una escena donde Ness, un chico, recibe su llamado a la aventura: un meteorito cae y Pokey Minch, el odioso vecino, toca a la puerta de su casa. Un evento que no necesita, ni ofrece, más explicación.

¿Algún juego se había preocupado por preguntarse a sí mismo qué era? Y, más importante, si ese fuera el caso, ¿cuál sería el resultado? Mario Bros., Zelda, Megaman, Chrono Trigger, Gears of Wars, Civilization o Portal, que son de lo mejor que el catálogo comercial puede ofrecer, no se cuestionan a sí mismos sobre la esencia pura del videojuego. EarthBound lo hace desde el principio: un diálogo en la esquina superior de la pantalla aparece, con alguien (¿un narrador?) que nos dice “El año es 199X”, poco después la música nos guía a una escena donde Ness, un chico, recibe su llamado a la aventura: un meteorito cae y Pokey Minch, el odioso vecino, toca a la puerta de su casa. Un evento que no necesita, ni ofrece, más explicación.

EarthBound no sólo fue novedoso y cambió las reglas para los juegos que le siguieron, también es una parodia del género Role Playing Game (RPG), entonces muy popular en Japón y ahora muy popular en occidente. Cual Quijote, EarthBound deconstruye el género y ahí encuentra su fuerza. Aquí no nos encontramos en un ambiente medieval con espadas y héroes destinados a derrotar dragones. En cambio tenemos a un joven curioso y tímido, un alien que intenta conquistar la tierra y unas personas más que crean un lazo especial (con ellos mismos y con la tierra: de ahí el título EarthBound aunque queda el misterio de por qué el título original en japonés sigue siendo una palabra en inglés, Mother). Ness, el personaje que nunca habla, se transforma en un verdadero avatar, su única habilidad especial está basada en sus gustos (el predeterminado es “rock”), es un niño cualquiera que habita en un mundo occidental idealizado. No hay dragones que atacan, pero sí obras de arte abstracto malignas que hacen que Ness se confunda. Todo en EarthBound guía a la conclusión de que no es necesario pretender ser alta cultura: conoce su lugar, es sólo otro medio que aprovecha el entorno pop, la amplia literaturidad del juego y las amplias referencias culturales.

Cuando pienso en EarthBound no pienso tanto en la historia; sino en qué es lo que compone y hace un videojuego. Hay muchos momentos en donde se reconoce como un juego y destroza la cuarta barrera por completo. Recuerdo que, de manera aleatoria, el juego de pronto se dirigiera a mí (“¡Hey!, sí, tú, el del control”) y preguntaba por mi nombre, el verdadero, una pregunta que sólo tiene una respuesta: Joaquín. Pero más interesante es una habilidad que tiene Paula, una de las personas que acompaña a Ness en su aventura. Paula “reza”. En la segunda ocasión que jugué EarthBound, pude experimentar un poco más con esa acción y comprobé por qué no le hice caso en mi primer acercamiento. “Rezar” hacía que mis personajes estuvieran a la merced de un Dios que no era el que sostenía el control y sólo lo empecé a usar hasta la parte final del juego, en la batalla con Giygas, un personaje que es la representación del miedo y el odio en el mundo, acaso el antagonista más inquietante en cualquier medio narrativo.

Pasé horas de una tarde intentando derrotar a Giygas, pero no podía. Intenté, fallé. No importaba. Intentaba de nuevo, fallaba peor, empezaba a desesperarme y sólo atiné a “rezar”. No quiero intentar describir la emoción que sentí al ver que algo nuevo pasaba, algo fuera del libreto. Estaba por vencer a Giygas cuando, de nuevo, ni rezar funcionó. Fallé mejor. Seguí intentando y ocurrió algo maravillo: una pantalla negra apareció y poco a poco formó las palabras “Joaquín siguió rezando”. Fue entonces que descubrí que el secreto de EarthBound: es sólo un juego que, para acabarse, sólo se necesita querer acabarlo.

Pasé horas de una tarde intentando derrotar a Giygas, pero no podía. Intenté, fallé. No importaba. Intentaba de nuevo, fallaba peor, empezaba a desesperarme y sólo atiné a “rezar”. No quiero intentar describir la emoción que sentí al ver que algo nuevo pasaba, algo fuera del libreto. Estaba por vencer a Giygas cuando, de nuevo, ni rezar funcionó. Fallé mejor. Seguí intentando y ocurrió algo maravillo: una pantalla negra apareció y poco a poco formó las palabras “Joaquín siguió rezando”. Fue entonces que descubrí que el secreto de EarthBound: es sólo un juego que, para acabarse, sólo se necesita querer acabarlo.

A veces se pasa tanto tiempo discutiendo las cualidades artísticas de los videojuegos que olvidamos que son un nuevo medio que seguirá sorprendiendo. Con esto no quiero decir que los debates son inútiles: todavía hay muchos que no están dispuestos a dar oportunidades, pero sí es primordial dejar claro que por más intermedial que sea el producto, debemos acercarnos a él como un híbrido raro del siglo XX. No sabemos dónde parará, los videojuegos parecen tener preocupaciones muy particulares de cada década y no parece que se estanquen pronto (estos últimos años, la escena independiente ha tenido un boom impresionante). Ha pasado el tiempo y los videojuegos se preguntan cosas diferentes, se acercan más al cine, abandonan el guion, pierden la esencia de lo que son. Pero siempre queda la esperanza, la inquietud de seguir rezando.

Conoce al colaborador

Joaquín Guillén Márquez (Nezahualcóyotl, 1990) es nintendero y jefe de redacción de Tierra Adentro. Fue becario en el área de novela del FOCAEM.