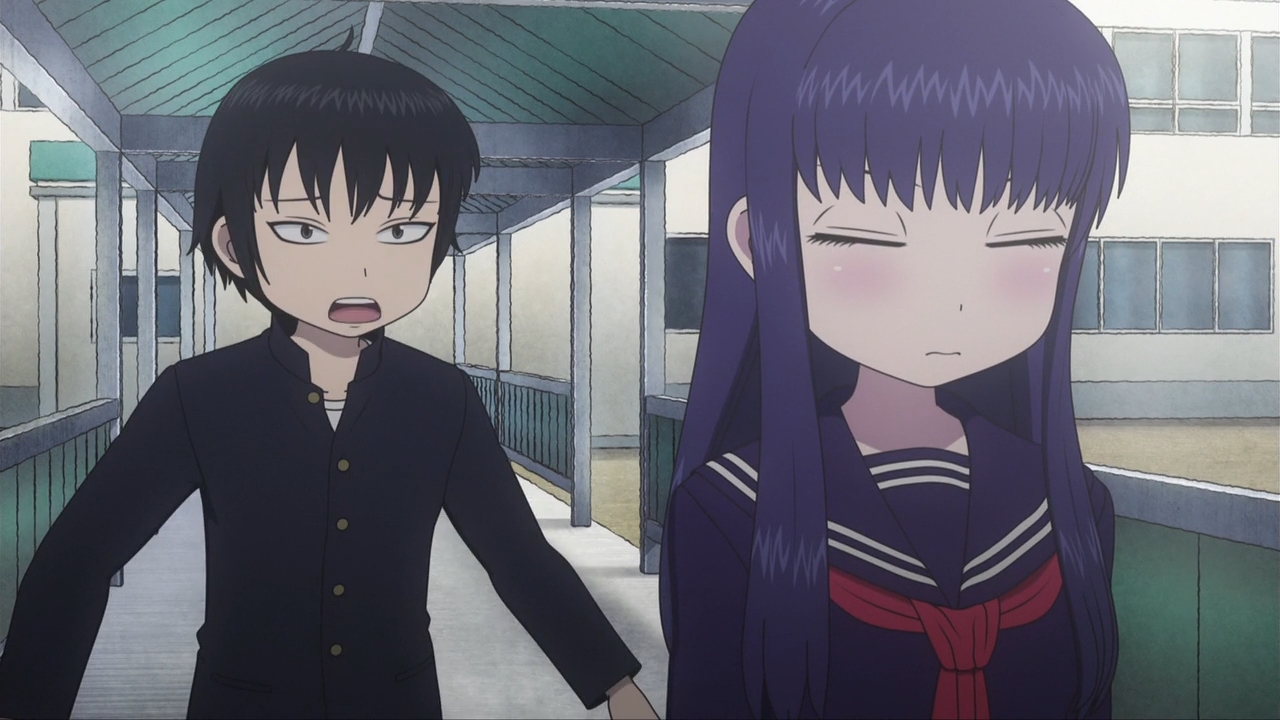

Es la mañana de Noche Buena. Sí, la familia está arreglando muchos temas para la cena de Navidad. No estoy en casa, sino en el pueblo de mi madre. Aún así, me doy tiempo para ver Hi Score Girl. Había visto el anime en el cineclub del tío Jack Sparrow, pero quería escuchar el doblaje latino. Para algo uno paga Netflix, ya sabes.

Justamente en este pueblo me terminé de criar en los arcades. En fechas como ésta los “hijos ausentes” (familiares que se fueron a otras ciudades o Estados Unidos) vuelven para gastar su dinero. Y los arcades se llenaban de niños que hablan en spanglish. Algunos quieren meter quarters en maquinas para monedas de 50 centavos. O, más bien, querían. Hoy los niños rentan un Xbox o juegan PUBG en su celular. Lo que es peor: pueden relacionar parte de lo que sucede en el juego con su vida real.

El transcurrir de la vida de Haruo Yaguchi me da un dejo de nostalgia. Yo tenía la mitad de su edad cuando salieron esos juegos. Pero me maravillaba igual encontrar no sólo novedades en la tiendita de la esquina, la farmacia o la dulcería. También encontrar compañeros de juego. A veces eran rivales amistosos. Gente a la que, simplemente, quería derrotar. Otras tantas, más que oponentes, eran compañeros de aventura.

Ya fuera que los enfrentara como una Akira Ono personal. O que me miraran jugar como Koharu Hidaka. Siempre he tenido la fortuna de tener a alguien con quien compartir el juego.

Al final, creo que soy una persona afortunada.

“Todos jugamos”

Me crié entre arcades porque mis padres, hasta que ya fui relativamente mayor, pudieron comprarme un SNES. Y, pues, para esas fechas el N64 y el PSOne ya estaban en las últimas. Así que tuve que compartir el juego con gente mucho mayor que yo. O con mi familia.

Tengo primos más grandes. Unos 10, 15 años mayores que yo. Básicamente gracias a ellos pude aprender a jugar Street Fighter II. No sólo porque ellos me enseñaron las combinaciones para sacar el Sonic Boom o la Media Luna. También porque, a veces, más de un vago veía a un chamaco de 5, 6 años como una presa fácil.

Alguien tenía que defender mis monedas de a tostón. Eran ellos. Ya fuera ahuyentando al intruso o, bien, ganando la reta ellos. Estaban conscientes de lo que significaba jugar para mí y de que, al final, eran pocas mis oportunidades para hacerlo.

Tenía también primos de mi edad, con un poco más de fortuna que yo. Uno era poseedor de un NES con una colección enorme de juegos, un padre apasionado del gaming de PC y fue de los primeros en tener un N64. Otro tuvo también, relativamente temprano, su N64.

Crecí compartiendo consola con ellos. Me tocó descubrir un mundo nuevo cada vez. No se me olvida la vez que rentamos Mega Man X en un Blockbuster y pasamos la noche enfrentando a Chill Penguin o Storm Eagle. O los momentos que pasamos juntos recorriendo todo Super Mario RPG. Incluso algunas cosas extrañas y experimentales que sólo salían en PC, como Monkey Island, eran una maravilla.

No sólo porque eran grandes juegos. Sino porque estaban ellos. Mis lazos familiares, en buena medida, se construyeron alrededor del juego. Hasta la fecha aún jugamos juntos. Uno me debe una reta eterna de Smash. Otro, simplemente, fue quien me enseñó Guilty Gear (que se lo enseñó un amigo suyo, y a él otro amigo, así sucesivamente). Incluso, mientras veíamos EVO este año, uno me contó que recuerda todo el lore de The King of Fighters porque yo se lo contaba.

Crecimos juntos. Crecimos jugando. Eran mis Player 2.

“Y entonces, cuando ustedes se casen…”

No recuerdo su nombre y, hasta la fecha, me siento miserable por ello. Recuerdo que vivía a una cuadra de mi casa. Que los chicos del barrio le hablaban porque era la chica nueva. Una linda morenita. Ambos teníamos unos 8, 9 años. De pronto, los niños de la colonia dejaron de hablarle.

Sólo yo me seguía juntando con ella, para hablar de Gokú y esas cosas que solíamos hacer de pequeños. Una vez simplemente no quiso que me fuera. Me invitó a pasar a su casa. Según yo (mi madre no lo recuerda) su mamá le avisó a mis padres que yo estaba allí. Era viernes, así que el tiempo no era problema.

Pasé a su cuarto. Ella tenía su propia tele. Y un Súper Nintendo. Con Street Fighter II: The New Challengers. En este punto comprenderán la nostalgia personal que me entra con Hi Score Girl. Pues bien, empezamos a jugar. Como les conté, solía estar protegido de las retas por mis primos más grandes. Pero aquí sólo éramos nosotros dos. Mi Guile contra su Chun Li.

Me hizo pedazos. Pero no me rendí. Jugamos toda la noche. Y más noches como esas. Siempre Street Fighter. O casi siempre, pues había días en que otro niño se colaba con nosotros y llevaba su Samurai Shodown. Eran día felices. Éramos niños. Al final del día de eso se trata.

Un buen día, después de tanto jugar, ella sacó de abajo de la cama un ajedrez. Debo de ser honesto: nunca antes había jugado. Era un bonito set Mi Alegría, el cual tenía instrucciones detalladas de cómo mover cada pieza. Aprendí a jugar con ella. Por ella. Las noches de Street Fighter pasaron a ser noches de pelea en la calle y combate en el tablero.

Mi abuela, pocos meses después, enfermó. Mi mamá decidió que debíamos mudarnos al pueblo. Que era lo mejor para todos, pues estaríamos cerca. Y, de paso, era más fácil que allí mi papá encontrara trabajo en tiempo de crisis.

Unos días antes de la mudanza, los padres de ella nos invitaron a cenar con ellos. Mi familia rechazó la invitación. Pero yo sí acudí. Sus padres celebraban, según recuerdo, su aniversario de bodas. Brindaron con vino blanco. Entonces su papá me miró.

“Tal vez un día ustedes se casen y brinden igual que nosotros”.

Unas semanas después nos mudamos. Me despedí de ella como si volviera a verla después de unos días. Ni siquiera recuerdo su nombre. Ningún vecino parece recordarla, pues tres años volví al mismo barrio en Ecatepec. Y eso me hace sentir un poco miserable. Eso y jugar ajedrez.

“Hay cosas que no puedes esconder”

Era la Navidad de 1999. Bajo el árbol, en un pequeño pueblo de Jalisco, una caja de calculadora industrial perdida entre los regalos. Ningún niño la peló. Ninguno. Éramos dos en esa casa. Uno de 10 y una nena de 6.

Llegó mi papá y, como no queriendo la cosa, descubrió que dentro había un Super Nintendo usado con dos controles. Super Mario World. Y Killer Instinct.

Hay cosas que mi hermana, quien hoy se asume como una niña bien, sociable y popular, no puede esconder. Una de ellas es que es una verdadera salvaje jugando Killer Instinct. Orchid parecer ser un personaje programado justo para ella.

Siempre me mira con cierta complicidad cuando le recuerdo, de vez en vez, que acabó el juego sin Continues. Que sabe trabar como nadie. Y que, incluso, es mejor en los juegos de carreras de lo que yo seré jamás. Es igual de gamer que yo, sólo que por alguna razón intenta esconderlo. Pero aún así, si me ve jugar, se anima. Ya sea en KI, en Smash, o incluso en cosas como Guilty Gear Xrd.

Hace unas semanas cumplí 30 años. Fuimos a un bar con videojuegos. Pedimos unas bebidas y, entre mis amigos, mi hermanita parecía no encajar. Repito, parecía. Entonces pusimos Killer Instinct. Citando a Seth Killian, vimos “una extraña escena con mi hermana realmente enfadada”. O, más bien, concentrada y con ánimo de patear traseros. Con Orchid. Porque nunca puedes negar de dónde vienes. Ni quién es tu familia.

“Los declaro COG y Locust”

Sabía que era una chica rara. Eso siempre me encantó. Desde que me chuleó una playera de Dimmu Borgir o se puso a platicar conmigo de metal progresivo. O hizo cosplay de la Alicia de American McGee con un afilado cuchillo incluido. Sabía que tenía que arriesgarme, jugarme todo.

Conquisté a una mujer con letras, referencias a Hellsing de Kota Hirano y mucha, mucha fortuna. Pero, sobre todo, me dispuse por ella a buscar un trabajo. Quería ser una persona digna de ser apreciada y, sobre todo, una autosuficiente. Encontré un empleo escribiendo sobre anime. Y de ahí en diversos medios. Fui ahorrando dinero. Y me compré una consola. Un Xbox 360. Había dos razones.

Una era para jugar PES en línea con uno de mis mejores amigos. Me llevaba goleada tras goleada. Era como el Napoli contra el equipo de la Fábrica de Jabón en la que trabajaba mi papá, sólo que conmigo controlando a una pírrica versión del Merseyside Red. La otra era jugar, simplemente, Gears of War. Por ella.

Mientras mi familia me enseñó de juegos de pelea, la suya le hizo amar a Marcus Fenix y el resto del Escuadrón Delta. Eran noches de retas contra un verdadero monstruo. Sabía que jugaba a perder, pero hacía lo posible para hacer que durara. Al final, por ella aprendí a jugar en incluso fue quien me hizo carry en Gears 3.

Alguna vez, después de un episodio terrible que un día contaré, pude platicar con Rod Fergusson. La entrevista debe estar por aquí, si no mal recuerdo. Entre la plática, le comenté que para mí Gears of War significaba una palabra: familia.

Me casé con la mujer que me hizo carry en Gears, básicamente. Vi a ese sujeto, con ese aspecto de vikingo que tiene, sonreír. Me imagino que para un developer el influir así en la vida de la gente es un motivo que da satisfacción por el deber cumplido. O quizá se estaba riendo de lo ridícula que era mi anécdota. Qué sé yo.

Cierto, la vida no es perfecta. Una enfermedad un tanto delicada me hizo renunciar, por la paz, a muchas cosas. Un trabajo de ensueño, la paz personal. Incluso a mi matrimonio. Sin embargo, quien me salvó el trasero de los Locust y los Lambent más de una vez, ha seguido ahí.

Cuando la enfermedad tomó sus tintes más oscuros. Cuando mi vida estaba en riesgo. Cuando todo parecía perdido completamente. En ese momento ella estuvo ahí. Ya no como pareja, quizá. Pero sí como una persona en la que podía confiar en el juego que es la vida diaria.

Hay quien reniega de la amistad cuando busca romance. Pero cuando llegas a cierta edad, quiero pensar, entiendes que el tener un amigo o una amiga nunca es poca cosa. Y eso éramos. Éramos compañeros de vida. Siempre estaré agradecido por ello.

En estos días, cuando nuestros trabajos lo permiten, sabemos que la casa del otro está abierta. Ya sea para rebanar seres extraños con la Lancer o para trabar impunemente en Mahvel. Cuando encontraste a tu Player 2, se quedará contigo, no importa qué pase.

Por eso, cuando terminé de ver Hi Score Girl, me puse a llorar cual Magdalena. ¿Pero qué les puedo decir yo? Soy sólo un sujeto al que le pagan por escribir de juegos y monos chinos. Sólo espero que, si encuentran a su compañero de juegos, sepan que está ahí. Y no lo dejen ir.